Ripples

January 6th, 2019

Yesterday’s not here: Pete Shelley R.I.P.

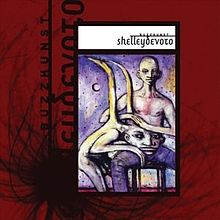

Kurz nach dem Jahrtausendwechsel warfen Pete Shelley (geborener McNeish) und Howard Devoto (Trafford) für das Album Buzzkunst, nachdem sie über zwanzig Jahre ihre eigenen Wege gingen, nochmals ihre Kreativität gemeinsam in die Waagschale. Es sah es so aus, als ließe sich dieser überschwengliche Aufbruchsgeist von 1976, als sie gemeinsam die Buzzcocks gründeten, und, durch Punk angestachelt, aber die gängigen Machoattitüden gänzlich außer acht lassend, Großes vorhatten, wiederbeleben könnten.

Buzzkunst wieß den Weg direkt in die Zukunft, und zwar in kühler Cutting Edge – Manier: Shelley und Devoto modellierten mit dem Handwerkszeug von fräsenden Gitarren, schwirrender Elektronik und Sequenzern melodische, treibende Songminiaturen, die, gepaart mit dem sperrigen Gesangsstil von Howard Devoto, perfekt funktionierten.

Devoto trieb hier seine Vorlieben, idiosynkratische Geschichten und Portraits über missliche Lebensläufe, die von einem Handbuch zur Symptombeschreibung von neurotischen Störungen inspiriert zu sein schienen, poetisch verschwurbelt in Songtexte zu verpacken, auf die Spitze.

Buzzkunst blieb aber das einzige gemeinsame Post-Buzzcocks- Zeugnis der beiden Ausnahmeküntler; history repeats itself: Schon nach der 1976 heiß erwarteten Veröffentlichung der Buzzcocks Debut-EP Spiral Scratch, erklärte Howard Devoto Punk kurzerhand als Schnee von Gestern und suchte das Weite. Er produzierte mit Magazine zwei wegweisende Alben im Post-Roxy Music Stil und zwei weitere, musikalisch um kommerziellen Erfolg bemühte und heute leider in der Zeit verhaftete und redundant klingende ein. Seinem Soloalbum – Jerky Versions of the Dream – und dem Nachfolgeprojekt Luxuria sollte das gleiche Schicksal beschieden sein. Trotz der hohen Qualität der Texte und zeitgeistiger musikalischer Verpackung ist die Figur Howard Devoto wohl zu artifiziell, um über einen Kultstatus hinaus Erfolg haben zu können.

Pete Shelley hingegen übernahm bei den Buzzcocks das Zepter der Leadfigur und schrieb für die Band (Steve Diggle komponierte auch den einen oder anderen wichtigen Song) mit bewundertswertem Leichtigkeit und Geschwindigkeit Power-Pop-Songs, und zwar für nichts weniger als die Ewigkeit. Das Herausfeuern von Singles im Zwei-Monate – Rhythmus und fast immer auf den vorderen Plätze der Charts zu landen, hatte man so seit Marc Bolan oder den Beatles nicht mehr erlebt. Anstatt über die alltägliche soziale Misere in Großbritannien zu referieren oder politische Slogans zusammenzuzimmern, ging es bei Shelley fast immer um libidinöse Nöte und amouröse Begegnungen und Träume. Und er hatte das Talent dazu, schwierige Gefühlszustände auf authentische und direkte Art auf den Punkt zu bringen: Griffige, elegante Gitarrenmusik mit intelligenten Lyrics und ohne aufgesetzte Rüpelattitüde; so hätte Punk auch sein können, wenn die Blaupause richtig verstanden worden wäre.

Und nebenbei, obwohl die Buzzcocks naturgemäß immer zuerst mit Punk in Zusammenhang gebracht werden, sollte man ihre Einflüsse, sei es Glam Rock, Roxy Music, Can oder Velvet Underground, nicht außer acht lassen. Vielleicht auch ein Grund dafür, dass Jahrzehnte nach Erscheinen, ihre besten Stücke immer noch ungemein frisch und, ja, nahezu zeitlos klingen. Ganz im Gegensatz zu den meisten klassischen Punk-Hits, die im Vergleich doch schon arg verstaubt wirken und eher zur Gestaltung von Nostalgieabenden Verwendung finden.

Nach drei Alben löste Shelley die Band allerdings auf, um seine Musik in ein elektronisches Gewand zu kleiden und damit auf seine ursprünglichen Affinitäten zurückzukommen. Schon parallel zur Stammband spielte Shelley u.a. mit Eric Random als Tiller Boys experimentellere Musik. Zur epochalen Can – Kompilation Cannibalism schrieb er die Linernotes und auch hier lässt sich sein Talent, neben Fachwissen auch seine Begeisterung, zu Papier zu bringen, schwerlich übersehen. Pete Shelley hätte wohl auch einen kompetenten Musikjournalisten abgegeben, der Fantum- und distanzierte Professionalität vereinen hätte können (im Gegensatz zu z.B. einem mit dem NME kokettierenden und sich als zukünftiger Journalist sehenden narzisitischen Zeitgenossen aus der gleichen Stadt).

“In 1972 I would spend a few evenings a week at a friend’s house. He was interested in Hi-Fi and had a much better system than mine. We would talk and play records but only a few of the revords he played would do anything for me. One day he bought an album by a group called Can. The title – Tago Mago – . Since then I’ve been a fan. Some things I’ve loved to distraction. I used to play Hallelwah in the bath and You Doo Right in the dark at neighbour-hating levels. Listen to Father Cannot Yell on headphones and middle section twines itself around the brain. Other things at first hearing I’ve hated, but later had to admit that first-hearings are always misleading.”, so die Annäherung an die damals für britische Ohren noch befremdlichen Töne von Can.

Die erst 2016 erschienenen, aber schon 1976 in klassischer Bed-Room-Produktion aufgenommenen experimentellen Stücke Cinema Music und Wallpaper Sounds zeugen von Pete Shelleys Experimentiergeist. Mit einer Rhythmusmaschine und billigen Keyboards produziert, passen die montierten instrumentalen Stücke einerseits gut in eine Zeit, wo, etwas versteckt vom lauten Punk-Hype, musikalisch alles gleichzeitig möglich und erlaubt zu sein schien und das Spielen und Vermischen von allen Einflüssen und Vorlieben wie in einem Setzbaukasten selbstverständlich war.

Bei den Stücken, die Shelley nur per Tape an interessierte Bekannte weiterreichte, kann man die düstere postindustrielle Atmosphäre eines desolaten Nord – Englands heraushören – Pyrolators Inland wäre das bundesdeutsche Pendant – aber auch die Einflüsse von den weitgehend noch unbekannten, aber wegweisenden deutschen Formationen und andererseits schon die zukünftige Synthie- und Dronemusik.

Nach der Auflösung der Buzzcocks startete Pete Shelley also eine Solo-Karriere und versuchte die Stärken von beiden Welten – fortschrittliche elektronische Musik mit eingängigen, direkten Songs – zu verbinden.

Auf Homosapien und XL1 (mit einer zusätzlichen Computer-Animation) funktioniert diese Symbiose von Stilen ziemlich gut. Die Singles Homosapien und Telephone Operator (erstere wurde aufgrund vermeintlicher Anstößigkeit wie schon Orgasm Addict von einigen Radiostationen boykottiert ) stehen den Buzzcocks-Songs in nichts nach, wurden aber eher zu Insider- als zu Chartserfolgen. Zu Beginn der Achziger war Shelley mit seiner Version von Elektronik-Pop immer noch seiner Zeit voraus und sein Projekt verlief sich schließlich aufgrund finanzieller Schwierigkeiten im Sande.

Die spätere, mehrmalige Reformationen der Buzzcocks, die 1989 ihren Anfang nahm, und die von Zeit zu Zeit veröffentlichten Platten der Band, dürfen wohl eher den Hintergrund des Lebensunterhaltserwerbs als der Weiterentwicklung der musikalischen Ideen geschuldet sein und lassen auch die gewohnte Fokussierung vermissen.

Nachem Mark E. Smith am Anfang dieses Jahr starb, verliert Manchester mit dem überraschenden Tod von Pete Shelley am 6. Dezember einen weiteren, nicht zu ersetzenden Zeitgenossen. Keine gute Zeiten für die Rainy City.

Millenium People

December 25th, 2018

Marianna Simnett : Blood In My Milk &

Claire Denis : High Life

Die Filmarbeiten und die stark von den Aktionisten und der Konzeptkunst beeinflussten Performances von COUM Transmissions waren in den 1970er auf eine permanente Grenzüberschreitung und Provokation hin ausgerichtet. Anzeigen und Auftrittsverbote waren einkalkuliert. Mit der Gründung von Throbbing Gristle und deren Gewichtung auf Musik und Medien führten die Hauptprotagonisten von COUM ihr Konzept, dessen Inhalt auch zu einem nicht zu unterschätzendem Teil dem Aufkommen von Punk geschuldet war, in eine subtilere, verfeinerte, aber inhaltlich nicht minder perfide Richtung.

Die Auftritte von Throbbing Gristle waren für das Publikum immer ein Erlebnis am Rande des Zumutbaren bzw. gingen darüber hinaus. Ein Film wie zum Beispiel Cease To Exist, der die scheinbar wehrlos über sich ergehen lassende Kastration eines Mannes (Chris Carter) durch eine Frau (Cosey Fanni Tutti) in klinisch-nüchternen Bildern zeigt und mit einer Art Snuff-Movie-Ästhetik spielt, sorgte in der Kombination mit den pochenden, psychoakustischen Soundgebilden der Gruppe dafür, dass es Zu-/Hörern/Schauern zum Teil übel wurde oder sie fluchtartig den Saal verließen. Dabei ging es der Gruppe nicht alleine um den Schockeffekt, sondern vor allem auch darum, die Manipulation und Vertuschung von unangenehmen Warhheiten ans Licht zu bringen. Und dazu gehörten eben auch vor allem die dunklen Seiten des menschlichen Zusammenlebens (Krieg, KZ, (Macht-) Missbrauch) zu thematisieren. Heutzutage kaum mehr vorstellbar, war es damals nur über die mysteriösen Wege der Counterculture möglich, ensprechende Information zu bekommen. (dafür ist es mittlerweile die große Kunst wahre und unwahre Informationen einordnen zu können). Theoretisch gefüttert und inspiriert von Burroughs, Baudrillard und Ballard, die, ihrer Zeit voraus, schon Anfang der 1970er die verwaltete, überwachte und manipulative Welt vorwegnahmen und analysierten.

All das kann einem in den Sinn kommen, wenn man Marianna Simnetts Film/Videoarbeiten sieht, die in einer Kompilation von 75 Minuten im MMK Zollamt Frankfurt zu sehen sind und die die Grenze zwischen Realtität und Fiktion vage erscheinen lassen, mit manigfachen Urängsten spielen und immer wieder verdeckte und offensichtliche Machtstrukturen aufzeigen. Nicht zuletzt stellt sich auch hier wieder die Frage nach dem Wahrheitsgehalt von Informationen. Laut Reviews führte das Betrachten ihrer Filme bei einigen Zuschauern/Museumsbesuchern in den USA – ähnlich wie bei denen von COUM Transmissions – teilweise zu körperlichen wie psychischen Reaktionen. Simnett, die eigentlich von der Musik herkommt, lässt diese Affininität in der Art wie sie ihre Filme komponiert deutlich werden: Ihre (Laien-) Darsteller trällern plötzlich, inmitten ihrer, teils surrealen, teils kruden Tätigkeiten, an Kinderreime angelehnte Liedern mit kommentierenden und irritierenden Refrains, die abstrakt – poetisch, eine latent beunruhigende Stimmung heraufbeschwören.

Mit dem gleichen Effekt setzt Simnett auch Hintergrundsmusik ein. Die Künstlerin ist bekannt dafür, dass sie für ihre Arbeiten ausgiebige Recherchen betreibt. Die Protagonisten – Bauern, Ärzte, Wissenschaftler, Schüler usw. – berichten von ihren Tätigkeiten in einem knorztrockenen Fachjargon, ähnlich wie in einem Manual. Dabei vermischen sich Fakten und Erfindung. Wer weiss schon ohne Nachforschung zu betreiben ob das Nervensystem einer Kakerlake tatsächlich so wie berichtet mittels futuristisch anmutenden Gerätschaften, die dem Tier auf den Rücken montiert werden, manipuliert werden kann, so dass es zu einem Roboter mutiert und dem Menschen bei Notfallsituationen wie dem Einsturz eines Gebäudes dienlich sei kann. Und wer weiss schon, ob eine Kakerlake keinen Schmerz verspürt.

Die Ärzte, die einer Schar verwahrloster Schüler oder Patienten, in einem Hospital eine fragwürdige Substanz in den Hals spritzen, um sie mental wieder in die Spur zu bringen, lassen die Probanden Reime nachsprechen, um sie zu entspannen und verhalten sich bei ihrer nüchtern-kalten Tätigkeit ausgesprochen empathisch, was noch befremdlicher wirkt. Der Hintergrund zu dieser Episode: Marianna Simnett hat sich, um eine tiefere Stimme für ihre vorherige Musikkarriere zu bekommen vor Jahren überzeugen lassen, sich Botox spritzen zu lassen. Einem Kind auf dem Lande wird vermittelt, dass es aufgrund seiner Schönheit nicht mehr alleine draußen spielen darf. Darauf unterzieht sie sich einer Nasenoperation, um diesen “Makel” zu beheben. Wieder wird sie von einer Ärztin freundlich und aufklärerisch bei dem Eingriff begleitet, ohne dass Sinn und Zweck in Frage gestellt werden. Auch bei dem sogenannten minimalen invasivem Eingriff – Minimal invasive, he says / The regret of crossing my legs – , um eine Krampfader zu entfernen, bei deren Prozedur sich die Protagonistin immer wieder selbst vorwirft, hätte ich nur nicht meine Beine übereingeschlagen, spürt man dieses Ausgeliefertsein in der scheinbar freundlichen Atmosphäre eines Krankenhauses – And they keep returning / The veins that I complain about hurting.

Der Farmer – mit Sprachfehler – berichtet zu den ungesund aufgeladenen Bildern von Kuheutern über Entzündungen und über die komplexen Produktionsprozesse von Milch, während in einem Gegenschnitt immer wieder der Konsum des Produkts als Lebensmittel angesprochen wird. Und das Mädchen insistiert operiert zu werden – Mastitus mastitis /My mammary gland is in pain/ Chastity, chastity/ Give me the strength to abstain/ Mastitis mastitis/I’m swollen, so sore and inflamed/Chastity, chastity/Chastity is my refrain –.

In einer verlassenen wirkenden Fabriklandschaft trifft eine Besucherin/die Künstlerin selbst in einer Laborlandschaft wieder auf Wissenschaftler.

Claire Denis’ aufgrund der Finanzierbarkeit lange nicht realisierte Science Fiction – Parabel High Life transportiert all ihre obsessiven Themen ins Weltall und in die Zukunft. (Männer-) Bünde beschäftigen sich mit ihren Ritualen in künstlichen oder konstruierten Extremsituationen, Konflikt- und Kommunikationsunfähigkeit sind der Normalfall, eine entfremdete Sexualität und Gewalt als Ausdrucksmittel sind gescheiterte Lösungsversuche um auf diesen Mangel zu reagieren; gestörte Persönlichkeiten, die sich letztenendlich in ihrer Einsamkeit verlieren, weil sie bindungsunfähig bleiben.

Die Außenseitergruppe, in diesem Fall eine Strafkolonie, die das Angebot einer angeblichen Hafterleichterung akzeptiert, unter der Bedingung, sich für ein Experiment im Weltall zu Verfügung zu stellen, scheitert nicht nur aufgrund dessen, dass das Raumschiff ohne ihr Wissen einem Schwarzen Loch entgegenfliegt, sondern auch deswegen, weil die Egos größer sind als die Bereitschaft das Überleben durch Empathie und ein Zusammenwirken zu sichern. In einem an sowjetische Sci-Fi – Klassiker wie Tarkovski erinnerndes Design ist die zwischenmenschliche Kälte förmlich spürbar, die trotzdem allgegenwärtige Sexualität mechanisch, in einer merkwürdigen Kapsel gibt man sich mit Hilfe seltsamer Gerätschaften der Selbstbefriedigung hin, ein geplanter Vergewaltigungsversuch endet mit dem Tod des Angreifers. In dem nicht linear, mit vielen Lücken konstruierten Erzählstrang bleibt letzlich vieles offen, die Weiten des Alls sind tiefschwarz, die Verlorenheit ist grenzenlos und die Hoffnung inexistent.

Juliette Binoche gibt die zwanghafte Wissenschaftlerin, die nicht nur den Sträflingen Medikamente verpasst, die sie scheinbar ohne Widerstand täglich einnehmen, sondern auch von der Idee getrieben ist, auf dem Raumschiff Nachwuchs zu zeugen, wofür sie auch bereit ist, den sich dem Sexuellen aufgrund neurotischen Ängsten entziehenden Monte (Robert Pattinson)in einer surreal anmutenden Szene sozusagen seines Samens zu berauben und mit diesem die spröde Boyse (Mia Goth) zu befruchten.

Letzlich bleiben nur Monte und dessen im Weltall geborenen Tochter Williow (Jessie Ross) am Leben und es ist klar, dass sie weder die Erde noch jemals andere Menschen sehen werden. Zum Schluss des Filmes ist Willow zum Teenager herangewachsen und mit der Frage an seine Tochter “Shall we?’ , bevor sie nach dem Öffnen der Raumschifftüre in das gleißenden gelbe Licht von Olafur Eliassons Installation abtauchen, endet High Life. Suizid oder Inzest? Oder eine Parallele zu Olivier Assayas Personal Shopper, der die Frage nach einem Leben nach dem Tod oder des Verschwindens in einer weißen Überblendung enden lässt?

Stuart Staples schrieb wieder die Musik und wie schon auf seiner letzten Soloplatte sind seine beklemmend-entrückten Soundscapes von minimalistischer Strenge und Schönheit.

Ripples

November 17th, 2018

Cândido Lima – Oceanos

Telectu – Belzebu

Dwart – Taipei Disco

Unter den in Portugal, inzwischen auch im Bereich der experimentellen Musik, zahlreich gewordenen Festivals, hat sich das Outfest in Barreiro einen besonderen Stellenwert erworben. Seit 2004 veranstaltet das kleine Team in der ehemaligen Industriestadt, die sich nach langem wirtschaftlichen Niedergang gerade wieder neu erfindet, auf der südlichen Seite des Tejo außergewöhnliche Konzerte im Oktober.

Die zum größten Teil noch nicht luxussanierte Industriearchitektur ist ein Glück für die nach besonderen Spielstätten suchenden Organisatoren und die Hörerschaft. Hipster und Poser sucht man unter den in der Stadt sich ständig von einem Ort zum anderen bewegenden Publikum beinahe vergeblich, die bleiben in den aus dem boden sprießenden Barbershops und schwedischen Kaffeeketten in Lissabon unter ihresgleichen. So richtet sich das Outfest an Neugierige, die sich entweder gleich in Barreiro einquatiert haben oder den Weg mit der Fähre von Lissabon als romantische Zugabe, mit dem Risiko die letzte Fahrt zu verpassen, sehen.

Dieses Jahr konnte man sich hinsichtlich der einheimischen Außenseiter auf den neusten Stand bringen: Der Perkussionist und Klangartist João Pais Filipe zum Beispiel oder die “Supergroup” Toda Matéria – Joana da Conceição von Tropa Macaco, Maria Reis von Pego Monstro, Sara Graça und Sara Zita – Nídia, schräger Cutting – Edge Dancefloor , die auf den Spuren von Delia Derbyshire wandelnde Clothilde, Rafael Toral, die uneinsortierbaren HHY & The Macumbas gaben sich neben internationalen Künstlern wie Burnt Friedman, Lea Bertucci oder Jimi Tenor dieses Jahr die Ehre. Und, nicht zuletzt, die Legenden Telectu und Cândido Lima.

Ohne auf die gerade im elitären Zirkel der Neuen Musik wichtigen Kontakte und Verbindungen zählen zu können, arbeitete der agile, inzwischen achzigjährige und höchstens wie sechzig aussehende, Cândido Lima als eine Art Bildungsbeauftragter für das Radio und Fernsehen und als Lehrer für Musik an diversen Universitäten. In Braga und Porto studierte er neben Piano und Komposition auch Philosophie und Humanwissenschaften. Dass er später auch Kurse bei Xenakis und Gilbert Amy belegte, wird nicht an die große Glocke gehängt und dass er als Vertreter der Neuen Musik in Portugal in den 1970ern praktisch ein Solitär war und bis heute geblieben ist, ist für ihn nur ein Nebendetail.

Umso schöner, dass sein zentrales Werk Oceanos (Grama) vor kurzem eine Wiederveröffentlichung erfahren hat und im Auditorium der Bibliteca Municipal nun auf Zuhörer mit offenen Ohren stieß. Das spät-modernistische elektroakustische Werk von 1979 kann auch heute noch begeistern und ist, wenn nicht von einem gänzlich zeitlosen Charakter, so doch ein Zeitdokument aus einer Ära, als man trotz Fragen und Problemen ähnlicher Größenordnung wie heute, den Blick noch nach vorne richtete.

Als sich einige Jahre nach dem 25. April 1974, mit etwas Verzögerung gegenüber dem westlichen Europa, nach und nach eine Rockmusikszene in Portugal entwickelte, partizipierten Jorge Lima Barreto und Vítor Rua für kurze Zeit in der aufstrebenden Band GNR, nur um dann einen deutlich radikaleren Weg einzuschlagen (mit Alexandre Soares begab sich noch ein weiteres Mitglied von GNR auf Abwege und gründete mit Ana Deus 3 Tristes Tigres).

Das erste gemeinsame Album von Barreto und Rua als Telectu – das Debut war eine Soloplatte von Rua – gilt als Pionierwerk der elektronischen, vom Minimalisums beeinflussten Musik in Portugal und war lange Zeit vergriffen; die CD-Wiederveröffentlichung auf Ananna 1991 ist auch nicht mehr erhältlich. Später tendierte die Band, die von 1982 bis 2002 existierte, in eine jazzigere, NY-Downtown – Richtung, aber Belzebu klingt auch heute noch wie wenig anderes. Zu Beginn der 1980er Jahre ließen sich auch die großen portugiesischen Städte nach Jahren der Quasi-Isolation während der Diktatur mit einem Schlag von den Subkulturen und Szenen, vor allem den britischen, inspierieren und in Lissabons Bairro Alto entstand ein reges Nachtleben. Der Kleiderladen Cliché hatte plötzlich auch die Ambition Platten zu veröffentlichen und trat mit Lima Barreto und Rua in Kontakt (die anderen Veröffentlichungen der kurzen Ära als Label waren Lizenzen von Ana da Silva (Raincoats), Young Marble Giants, David Thomas, Pigbag und Material.

Die jetzige Neuauflage des Albums, die mit einer Bonus-CD der ursprünglich angedachten Version von Belzebu, die nur aus einem durchgehenden, flirrenden, oszillierenden Ton bestand, ist auf dem neuen Label des Plattenladens Flur Holuzam (nachdem man mit dem Dancefloor-orientierten Príncipe Discos und Cutting-Edge – Künstlern wie Nídia sich schon einen Namen machte) erschienen. Auf der in Sessions entstandenen zweiten, der Vinyl- Version von Belzebu hört man den Ton immer noch im Hintergrund, die Musik stößt aber in andere Bereiche vor: treibende Synthesizer- und Gitarrenkaskaden, filigrane, melancholisch aufgeladene Einschübe und Einflüsse aus der nicht-westlichen Musik, wie man sie später, in Verbindung mit abstrakter elektronischer Musik, auch bei anderen portugiesischen Künstlern wie Nuno Canavarro und Vítor Joaquim hören konnte. Beim Outfest präsentierte Vítor Rua das Album zusammen mit António Duarte, der den Part des verstorbenen Jorge Lima Barreto übernahm. Weitere Auftritte sind geplant.

Der selbige António Duarte nahm Ende der1980er Jahre, als er als Expat in Hongkong und Macau lebte und an den freien Wochenenden auch in das inspirierende Chaos der nächsten chinesischen Großstadt Guangzhou eintauchte, ständig Material mit seinem portablen DAT-Gerät auf. Taipei Disco ist eine Hommage an ein zum Nachtclub umgeformtes Kino, das kantonesischen und westlichen Pop spielte. Die beiden Versionen – Studio und live – von Taipei Disco mit ihren von einer Rhythmusbox und Synthieschlaufen geprägten Sound, klingen wie Vertreter der experimentellen deutschen Welle; unterkühlter, motorischer Wave. Das dritte Stück – Red Mambo – wurde mit excellenten Musikern der caboverdianischen Band eingespielt und hat dementsprechend einen jazzigen, afrikanischen Touch.

Ripples

November 4th, 2018

Keyed Out:

Simon Fisher Turner & Klara Lewis – Care

Tim Hecker – Konoyo

Der musikalische Werdegang Simon Fisher Turners ist hinlänglich bekannt – Popstar/Glamrock-Ambitionen in der Adoleszenz, Filmkomponist unter anderem für Derek Jarman, das Ambient-Song – Projekt Deux Filles mit Colin Lloyd Tucker und zahlreiche Soloplatten, die stilistisch von subtiler Montagemusik zu new wavigen ätherischen Neo-Klassik reichen. Aller Musik Fisher Turners ist eine leichte wie gleichzeitig tiefgründige Note eigen, ob das Konzept im experimentellen oder songorientierten Gebiet angesiedelt ist, spielt da nicht wirklich eine Rolle.

Der Entdeckergeist steckte schon immer in ihm: Mit fünfzehn alleine aus der Provinz nach London aufgebrochen, fand er eine Stadt im kulturellen Umbruch vor. Alles passierte zur gleichen Zeit statt und als neugieriger Mensch versuchte sich Simon Fisher Turner sowohl als Schauspieler, Radioproduzent, Musiker und vieles mehr. Letztlich, so Fisher Turner, rettete ihn die Musik vor all den Gefahren und Abgründen, die solch ein unsteter Lebenstil mit sich bringt. Hinsichtlich des Komponieres ist er ein “Manicac” geblieben, äußert in einem Interview für die französische Zeitschrift Mouvement. “Ich achte ständig auf meine Umgebung mit großen Ohren. Alles in meinem Leben, außer meine Kinder, ist zufällig. Die Aufnahmen aus der Umwelt schlummern oft für Monate in meinem Archiv, bevor ich sie dann eventuell als Basismaterial für Stücke verwende.” Die Ambition, Schauspieler zu werden, hat er aufgegeben, aber als Komponist interessiert ihn weiterhin stark der visuelle Aspekt. Ohne die Freiheit, die er für das Komponieren für die Filme von Jarman oder Tilda Swinton hatte, verachtet er allerdings den Job als Filmkomponist im Mainstreamkino und kreiert stattdessen lieber die Soundtracks für klassische Filme für das British Film Institute.

Klara Lewis, die Tochter von Graham Lewis, dem Wire – Gründungsmitglied, ist und durch zwei aus dem Elektronik – Drone-Sumpf herausstechende Platten, die trocken-subtile elektronische Kompositionen für imaginäre Tanzensembles suggerieren, postitiv in Erscheinung getreten.

Mit Fisher Turner und Lewis haben sich also zwei seelenverwandte Klangkünstler aus verschiedenen Generationen gefunden, die mit Care ein erstes gemeinsames Ausrufezeichen setzen: Bei den vier dramaturgisch sehr unterschiedlichen Stücken der Platte treffen die harschen Brüche und aufgerauten Klangflächen von Lewis auf die surreal-melancholischen Miniaturen Fisher Turners, die als Intermezzo oder parallel eingeflochten sind: Eine Klavier-oder Gitarrenmelodie, Außenaufnahmen, Gesprächsfetzen…Die Quellen, die Klangskulpteure also gerne verwenden, deren Komposition und Arrangement aber die grosse Kunst darstellt. Immer unterwegs, zwischen Bombay und Kyoto, zwischen London und Sao Paulo, reagiert Fisher Turner auf seine Umgebung, filtert und nimmt auf, Material, das er dann zu geisterhaften Melodien, verhuschten Miniaturen und pulsierenden Drones montiert. Klara Lewis arbeitet auch visuell und ihre doppelbödigen Stücke, die zwischen schroff, melodiös und kaum wahrnehmbar, subaquatisch und im verloren im Kosmos, pendeln, sind eine facettenreiche und willkommene Alternative zum, einerseits immer noch omnipräsenten Gehabe der männlichen Hipster-Laptopartisten und, andererseits, hinsichtlich der musikalischen Qualität. Zwischen Klanglabor und Natur, organisch und elektronisch und oftmals ineinander verschmolzen entsteht so wunderbar-dynamische Musik, die dazuhin die irgendwo mitschwingende viuselle Komponente in sich trägt.

Die neueste Produktion des kanadischen Musikers Tim Hecker, der immer schon die Ambition hatte, die Grenzen, sowohl der populären wie avantgardistischen elektronischen Musik auszutesten und zu überschreiten, gab im für zeitgenössisch Herausforderndes bekannten Kulturtempel Culturgest im Herzen der Avenidas Novas in der portugiesischen Hauptstadt den Startschuss für die neue Spielsaison. Für Konoyo tat er sich außer mit der Weggefährtin Kara-Lis Coverdale mit Musikern von Tokyo Gakuso, die gerade ihr vierzigjähriges Bestehen feiern konnten und Spezialisten für die traditionelle japanische Hofmusik Gagaku sind, zusammen.

Gagaku, die aus China vor 1200 Jahren adaptierte und der japanischen angepasste Musikform, wird bis heute am kaiserlichen Hof und in shintoistischen Kultstätten gespielt und kann sowohl Liedkunst, Instrumenalmusik wie Tanzmusik sein. Gagaku wird sehr langsam gespielt. Die Melodie wird hauptsächlich von der Stimme und den Blasinstrumenten getragen. Der Rhythmus wird nach bestimmten Mustern gespielt. Diese sind vorgegeben und können nicht geändert werden. Die Saiteninstrumente fungieren als Bindeglied zwischen Rhythmus und Schlaginstrumenten. Die Magie des Gagaku liegt in der Einzigartigkeit der Spielweise, die die Melodie über die Klänge des shō trägt. Die Musik der Shinto ist meistens gesungen und nur durch wenige Instrumente unterstützt. Sie bilden die einfachsten Kompositionen. Die auftretende Asymmetrie der Melodien ist in dieser Form absolut gewollt. Es scheint, als das die Musik ziellos und langsam und ornamenthaft um sich kreisen würde. Letztlich war sie darauf angelegt, den Alltag am Kaiserhof die komplexe Schönheit der Natur widerzuspiegeln.

Die, wenn auch komplexe Einfachheit, die die Musikform des Gagaku, auch der rein instrumentalen Variante voraussetzt, ließ Hecker bei seinen Recherchen und Zusammentreffen mit dem Ensemble auch seine gewohnte Arbeitsweise überdenken: Anstatt seine Musik zu verdichten und Layer über Layer auf seinen Computer zu schichten, hören wir live und auf dem Album (Kranky) manchmal nur eine einsame Synthesizermelodie, die wie in Zeitlupe vor sich hin zu dümpeln scheint, aber dann beim subtilen Einsatz des meisterlichen Konoyo Ensembles zu einem Stück von in sich ruhender, fragiler Schönheit wird. Und doch ist hier selbstverständlich nichts simpel. Die düstere Musik scheint tonnenschwer wie ein Monolith im Raum zu stehen und, wenn man diese Metapher weiterdenken möchte, verschiebt sich nur milimeterweise: ein Sog, den man sich nicht entziehen kann.

(Foto: copyright Vera Marmela/Comunidade Cultura e Arte)

Kara-Lis Coverdale zeichnete sich für die Ouvertüre verantwortlich, ihr kosmischen Ambientsynthesizerschlaufen wirkten etwas langatmig, aber ergaben im Kontext zum Hauptprogramm durchaus Sinn. Auf der Bühne standen dann für das Hauptprogramm neben ihr (Synthesizer, Computer) Tim Hecker (Elektronik, Computer), Motonori Miura (Hichiriki), Manami Sato (Ryuteki) und Fumiya Otonashi (Shõ). Das Thema – ein trüber Novermbermorgen – wurde vom Bühnenbildner entsprechend düster umgesetzt: Hinter sehr vielen Rauchschwaden und in rotes Licht getaucht, waren vom Ensemble praktisch nur die Konturen zu erahnen.

Bis zum Schluss des Konzerts hat man die Musiker zwar immer noch nicht wirklich zu Angesicht bekommen, fühlt sich aber in den Innenhof einer japanischen Kultstätte und dessen streng-perfektionistisch angelegten Garten hineinversetzt: Man fröstelt leicht und hat seine Sinne geschärft. Das Zusammenwirken von der traditionellen Musik von Konoyo, die, um es zu erwähnen, sich auch für eine Erneuerung des Gagaku verantwortlich zeichnen und elektronische Spielformen funktioniert sehr gut, auch weil die Grenzen und Unterschiede praktisch nicht mehr auszumachen und zu etwas Neuem geworden sind; ein Verdienst der hervorragenden Musiker.

Ripples October 2018

October 24th, 2018

Memories Live Longer Than Dreams: ÈLG, Köhn, Red Brut

Die Holländerin Marjin Verbiesen, der Belgier Jürgen de Blonde und der Franzose Laurent Gérard konstruieren ihre Musik wie Tagebücher, die freilich schon halb zerschreddert sind: im Sinne des Post-Post-Modernismus sind die Stücke oft nur von verblasster Natur, teilweise konkret, dann wieder so heftig collagiert und mit anderen Elementen überlagert, dass die Wahrnehmung nur eine fragile und brüchige Annäherung an die ohnehin zweifelhafte Realität sein kann.

Laurent Gérard, der als Musiker und Künstler unter dem Namen ÈLG sein Unwesen treibt, ist in Metz aufgewachsen, studierte in Lausanne und fand dann seinen Weg über Paris nach Brüssel; eine fragmentierte Stadt, die seinem Naturell offenbar perfekt entspricht. “Ich mag disparate Dinge, überschreite Grenzen, ein bißchen wie eine Form von Schizophrenie.” So diagnostisch wie präzise beschreibt es die Musik seiner neuen Platte Vu du Dôme. ÈLG kann sich da noch weniger als bisher entscheiden, ob er sich in einem Studio für Elektroakustik vergraben oder doch lieber den verführerischen Chansonsänger geben soll. Beides findet bei Gérard parallel statt und lässt eine nervöse, aus dem Ruder gelaufene Kakaphinie entstehen, die für diejenigen unter uns, die von einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne und schnellem Gelangweiltsein geplagt sind, Balsam ist. Nach diversen Projekten, u.a. mit seinem Jugendfreund Damien Schultz, Opéra Mort und Reines D’Angleterre – für letzteres arbeitete er mit Chédalia Tazartès für zwei Alben zusammen, der als eine Art seelenverwandter Ziehvater betrachtet werden darf und selbst nach Jahren des Schweigens von einer jüngeren Generation wieder Aufmerksamkeit erfährt – findet ÈLG auf seinen Soloveröffentlichungen immer mehr zu seiner eigenen Sprache. Anknüpfend an Tout Poie (Kraak) hören wir wieder die verführerische Mischung aus radikaler Tapemusik, abgefahrener Elektronik und eine dekonstruierte Form des französischen Chansons. “Das ist für die einen zu experimentell, für die anderen zu zugänglich”, so ÈLG. Gérard möchte aber die “Arroganz der intellektuellen Eliten” unterwandern und das mit einem Augenzwinkern. Auf fünf Stücken unterwandert Catherine Hershey die knorrige Vokalkunst Gérards mit einem Touch lässiger Eleganz.

Jürgen de Blondes Platte – Kreis Plön -, die schon 2017 erschienen ist, handelt von ” Vergangenheit und Zukunft, Trennung und Wiedervereinigung, vom Trauern und Jubeln, vom Krach und Frieden”, so die Linernotes. Als Fantasiename für seine erste Veröffentlichung vor zwanzig Jahren ausgedacht, um für seine elektronische Musik ein irgendwie deutschklingendes Wort – “denn elektronische Musik war für mein Verständis deutsch”, zu finden, stellte sich heraus, dass Köhn sowohl ein nicht ungewöhnlicher deutscher Nachname ist und dass der Ort Köhn tatsächlich in Norddeutschland existiert. Ausserdem ist keun bzw. Köhn ausgesprochen flämischer Slang. Und so lösen sich auf Kreis Plöhn die Grenzen zwischen Imagination, Wahrnehmung und Erinnerung wunderbar auf: Die Sozialisierung in Brügge, Feldaufnahmen von Kröten, die Vertonung von Inauguration of the Pleasuredom, das Entdecken der technischen Möglichkeiten in seiner Musik. Zwischen Wohnzimmeraufnhamen und Schnipseln von Liveauftritten, zwischen Feedbackexzessen und bad drugs, zwischen sanfter Melancholie, stolpernden Tanzbodenrhythmen und Shoegazing hat der Verstand ausreichend Möglichkeiten sich zu verlieren. Und doch hält Jürgen de Blonde aka Köhn das Ganze für uns irgendwie zusammen.

Sozialisiert in Rotterdam und durch die Mitwirkung in verschiedenen Bands wie Sweat Tongue (wo sie Schlagzeug spielt und singt) und JSCA, die stark von der No New York- Szene der 1980er beinflusst sind, auf den Geschmack gekommen, beschreitet Marjin Verbiesen auf ihren Solopfaden als Red Brut ganz andere musikalische Wege. Wie eine anarchistisch-freie Form von Musique concrète klingen ihre faszinierenden verschwurbelten Toncollagen. “Die Musik ist eine Sammlung aus allem, was ich sehe, höre und fühle”, so Verbiesen. Bei Liveauftritten wie beim diesjährigen Kraak-Festival in Brüssel hat ihre Musik einen improvisierten Charakter. Ihr Fundus vorgefertigter Tapes kombiniert und mischt sie mit verschiedenen Tapedecks je nach Stimmung und spontaner Dramaturgie. Das Rohmaterial ist oft organischer Natur – Alltagsgegenstände, Aufnahmen von Plätzen oder Orten in der Stadt, vorbeifahrende Züge, aber auch Melodien, auf verschiedenen Instrumenten (Gitarre, analoger Synthesizer?) gespielt tauchen auf und Marjin Verbiesen setzt auch ihre Stimme ein. Die große Kunst der sieben Stücke auf dem Red Brut – Debut ist die Dynamik der Kompositionen. Musik, die so facettenreich ist, dass man beim Hören immer wieder Neues entdeckt. Direkt, roh und subtil driften und stolpert die Musik, um doch von manigfaltigen Rhythmen, schleifend und verhallt, zusammengehalten zu werden, bevor sie dann, psychedelisch-verzerrt, wieder einen ganz anderen Weg verfolgt.

ÈLG – vu du dôme (Gravats)

Köhn – Kreis Plön (Kraak)

Red Brut – Red Brut (Kraak)